3招防止疫情「資訊焦慮」 諮商心理師:沒解決方案的資訊別看

2021-06-11

資訊來源/林仁廷諮商心理師

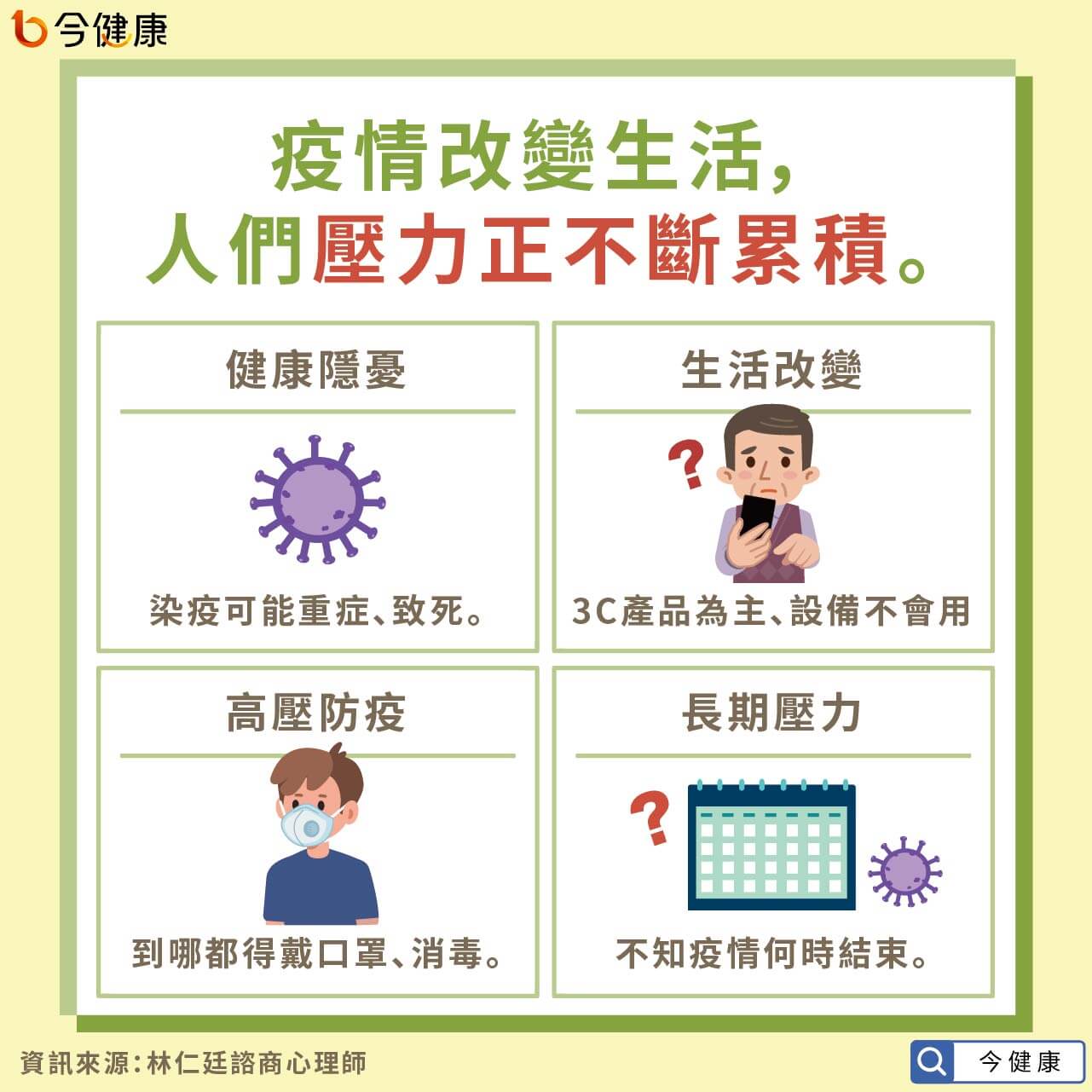

疫情改變生活,人們壓力正不斷累積。

疫情改變了原本的生活模式,慣有的模式讓人有安全感,但新的模式需要適應,民眾現階段都是「忍耐」。像上菜市場的習慣,除了買菜,也是散步、人際連結噓寒問暖的互動。新的模式如「視訊」其實很不習慣,機器也不會用,加上更多不可預知的情況,如行動限制、回家後消毒、分流購買、實名制、詐騙、確診了該怎麼辦、何時接到通知、何時打疫苗或副作用…等。社會大環境不穩定時,人心就會騷動。

生活裡每個小細節都要處理是相當累人、增加壓力,加上時間又長,長期在壓力下對心理造成負擔,也會反應在大人的身心反應上,無法專心、煩惱、緊張、身體僵硬和失眠等明顯的焦慮表現就會陸續浮現。耗損心理能量時也會影響免疫系統,容易生病。

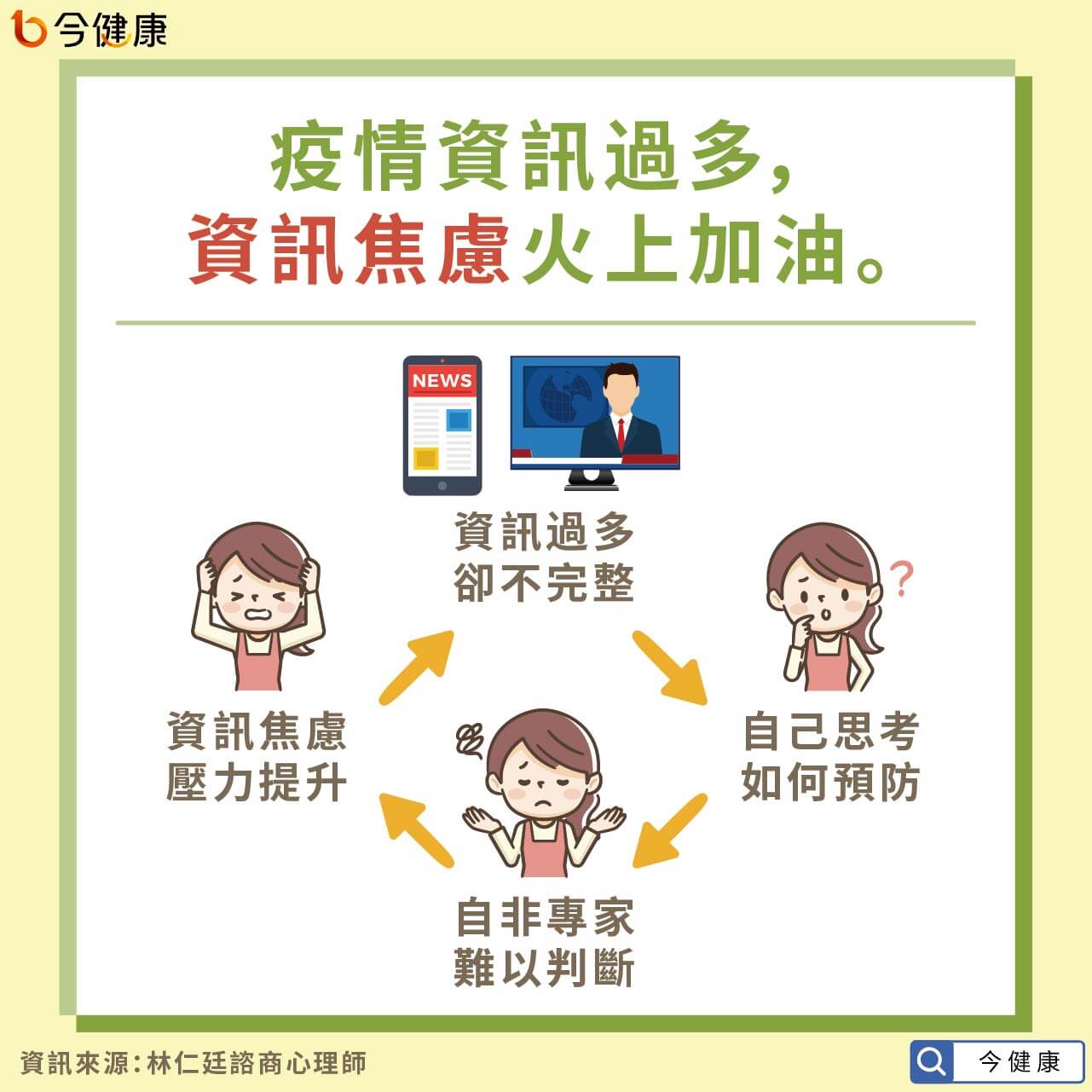

疫情資訊過多,資訊焦慮火上加油。

林仁廷諮商心理師也指出,焦慮的情緒來自於對未知的狀況不知如何因應、緊張使得對結果有災難式的想像,以及內在衝突、矛盾,不知該如何做決定。例如疫情期間無法得知何時解封、擔心可能染疫,使得人人每天關注疫情最新消息,就容易出現「資訊焦慮」的情況,亦即資訊太多不可能全看,思考自己要做什麼,但自己又不是專家,不知道怎麼判斷最好。

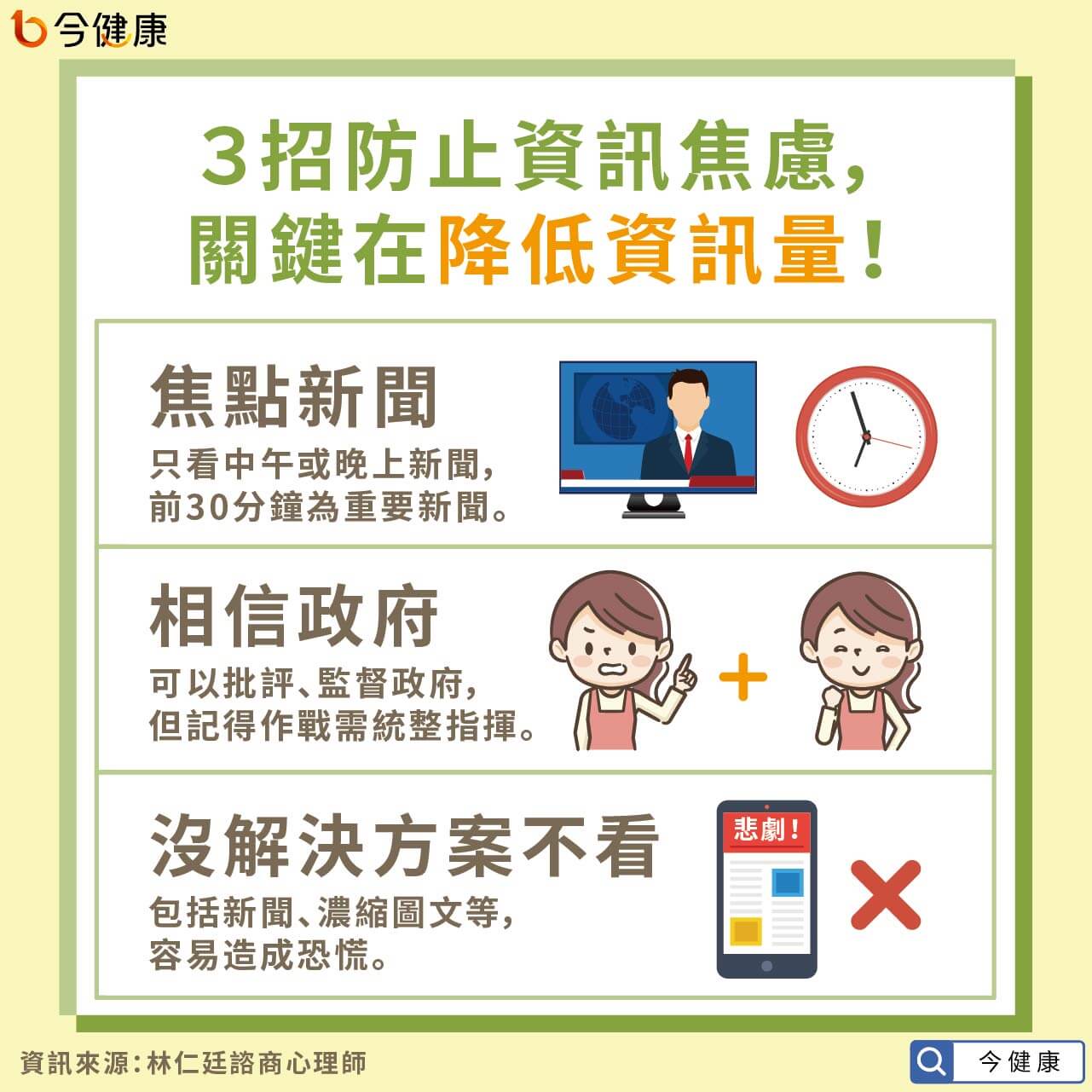

4招防止資訊焦慮,關鍵在降低資訊量!

避免資訊焦慮,林仁廷諮商心理師建議這時候反而要降低資訊量。因為人一緊張就會很想把所有狀況弄清楚,這時候反而資訊爆量,最後也整理不起來,而是會相信「最令人恐懼的那些報導」,想提早去因應最壞的可能。新聞台的新聞因為24小時播放,要有產量及收視率,最容易下吸引人卻嚇死人的標題,甚至是偏頗的政治立場,而且會提出解決辦法非常稀有。建議通通關掉。只留中午或晚間新聞看就好,在有限的前30分,就是比較重要的新聞。

資訊也涉及真假,有些新聞台會擷取片段資訊就發表揣測、強調獨家戳破謊言的報導,先不論真假,沒有解決方案的都不要再看,包括了部分的長輩圖、濃縮圖文、口號文宣等,容易造成恐慌,以及恐慌後人人自保的慌亂行為。唯一要相信的是政府,以及官方資訊所解釋所提供的。當然,政府可以批評,可以就事論事地就他們提供的政策予以建設性的建議。疫情處理是國家性的,如果沒有人統整指揮,是無法作戰的,此時若全盤推翻更不好,沒有更好的做法,之前的基礎就不見了。

《延伸閱讀》

.高壓防疫生活引頭痛、失眠、胃痛 楊聰財5招改善新冠壓力症候群!

以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有,非授權合作媒體,禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

今健康New新聞

狼瘡性腎炎治療新里程!新標靶生物製劑獲准併用,鎖定B細胞精準守護腎功能

核子醫學助力!轉移性攝護腺癌治療再添生力軍 PSMA 放射標靶診療合一 有助及早精準打擊遠端轉移

莫名疲勞、腰痠背痛別輕忽!慎防2大血癌,CAR-T已納健保給付!

【2026疫苗新制】65歲必看!公費肺鏈疫苗升級,完整保護力一劑打滿

急性血癌兇猛,MRD檢測是趨勢。最新「抗癌攻略」開放領取!

今健康嚴選推薦

【名家專欄】郭祐睿中醫師/眼睛痠澀刺痛是青光眼?眼中醫推3茶飲有助護眼!

【名家專欄】招明威教授/全民節水省起來!黃豆粉、小蘇打粉洗碗洗菜誰厲害?

【名家專欄】曾郁文醫師/懷疑有尿失禁?簡單4步驟自我檢測!