SMA積極治療翻轉未來!專家揭黃金期介入關鍵 病友見證「進步有可能」

2025-08-28

每年8月是「脊髓性肌肉萎縮症(SMA)關懷月」。SMA是一種罕見的遺傳性神經肌肉退化疾病,患者因為基因異常導致神經訊號無法正常驅動肌肉,進而造成肌無力、行動受限,嚴重者甚至影響吞嚥與呼吸。

在早年缺乏有效藥物的年代,許多患者只能依賴復健、輔具與支持性治療,病情多半持續惡化。然而近年醫療突破,已有三種「疾病修正治療」納入健保,能夠延緩病程,甚至改善生活能力。現在SMA不再是無藥可醫的絕症,透過正確的治療與長期追蹤,每一位病友都可能迎來不一樣的未來。鼓勵尚未啟動治療的病友與家屬勇敢踏出第一步,只要開始,改變就會發生。

基因異常導致肌肉無力 認識SMA四型

高雄醫學大學鐘育志教授指出,SMA是一種神經退化疾病,由於 SMN1基因突變,患者無法生成足夠的SMN蛋白質,導致全身神經與肌肉功能異常。嚴重時甚至會影響吞嚥與呼吸,造成進食困難,或因呼吸衰竭、感染而危及生命。台灣目前已確診的患者約有450人,依照過去的發生率(每萬名新生兒約1例),理論上應有超過2,300 名患者。人數差距的原因在於早期死亡率高,許多重症患者在嬰兒時期便已離世。

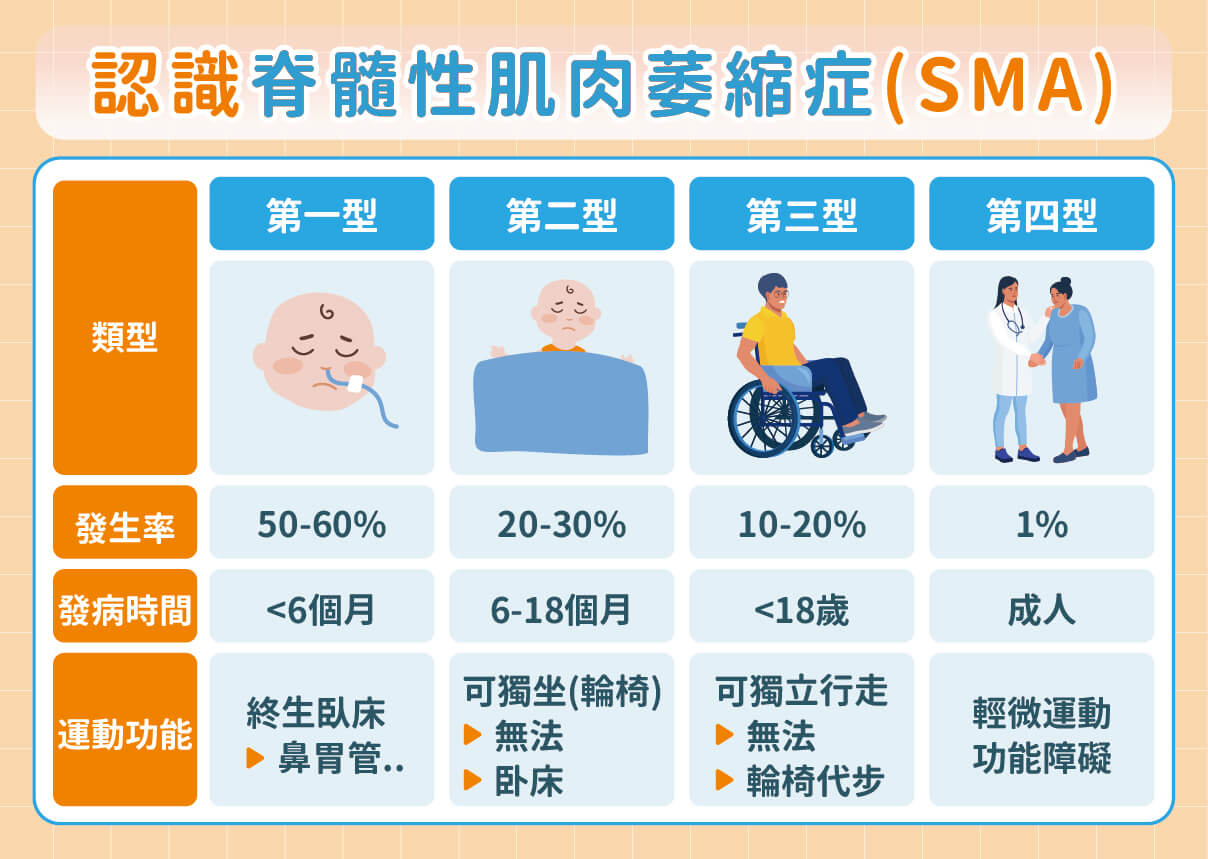

依發病年齡與症狀嚴重度,SMA可分為四型:

第一型:6個月內發病,占50~60%,其中80% 在2歲前過世。

第二型:可獨立坐、但終生無法獨立站立或行走,占20~30%。

第三型:學會走路後才發病,隨病情進展需依賴輪椅代步。

第四型:成人期才發病,較少見。

SMA 多在兒童期發病,99%的患者於18歲前出現症狀。不過,隨著疾病修正治療的問世與健保給付擴大,將有更多病友有望受惠並改善生活品質。

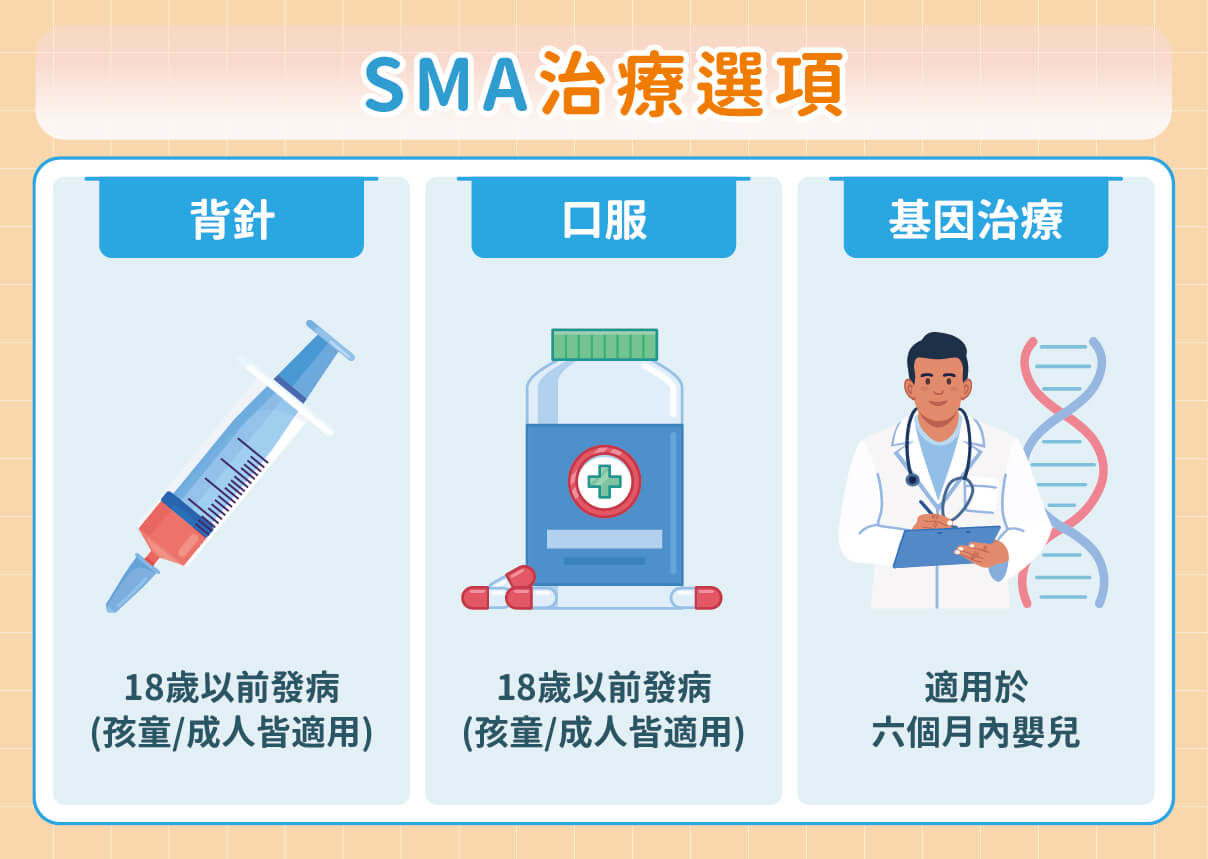

三種疾病修正治療 健保全數給付

目前國際間最受矚目的三種SMA治療方式,已全數納入台灣健保給付,讓病友不再因高額費用而卻步。目前台灣健保已給付三種SMA治療方式。其中背針治療(反義寡核苷酸藥物)與口服藥物(小分子藥物)都屬於「基因剪接調節藥物」:前者需透過脊椎注射定期施打,後者則是每日定時口服,兩者皆需長期使用。另一種則是基因治療,利用類腺病毒載體,將缺失的SMN1基因送入體內,一次性靜脈注射即可完成,終生僅能施打一次。

三種治療雖然機轉不同,但目的都是減少神經肌肉退化、改善病程。由於適用族群與年齡層各有差異,建議病友與醫師充分討論,選擇最適合的治療方案。

越早介入效果越好 成人病友穩定病情減輕照護壓力

鐘育志教授呼籲,治療SMA必須把握黃金時期,因為越早介入,效果越顯著。SMA是一種全身性疾病,不僅影響運動功能,還會波及呼吸與吞嚥能力;及早治療,能同時改善運動與非運動功能,提升患者生活品質,甚至改變他們對人生的態度與家屬的照護方式。鐘教授強調,透過新生兒篩檢,多數患者在症狀出現前就能被檢查出來並及早治療。

但對於已出現症狀、甚至已進入成年階段的病友,只要啟動治療,仍能有效停止退化、維持功能。這對病人本身以及長期承擔照護壓力的家屬,都有重大意義。鐘教授也提醒,藥物之外,更需要搭配個人化照護計畫──持續復健、預防跌倒、積極參與活動,並維持良好的心理狀態,才能讓病友走得更長遠。

37歲SMA病友從封閉到開啟新人生

從無藥可醫到藥物問世 教授的40年堅持

鐘育志教授分享,一名37歲的男性患者,3歲前便能走路,但從小就容易跌倒。首次就診時,鐘教授只能告訴家屬「這個疾病無法治療」。隨著求學過程中運動功能逐漸退化,他的生活也變得封閉,連家人的鼓勵都無法讓他跨出一步。

直到近年出現治療機會,團隊多次主動聯繫並鼓勵他接受治療,連阿嬤都陪同到場。在治療後,他的生活能力出現顯著改善。過去連拿起熱茶壺都困難,如今能單手沖泡咖啡;更重要的是,心態轉為積極,甚至展開新戀情,迎接全新人生。鐘教授笑著說:「我們也真心祝福他。」

鐘育志教授回憶,1987 年他首次診斷出一名第一型SMA病童。這名病童是家中第三個罹病的孩子,前兩個早已不幸夭折。父親懷著最後一絲希望,請鐘教授確認病因。但在得知「目前沒有治療方法」後,父親當場痛哭:「為什麼你們可以診斷,卻不能治療?」這句話深深刻在教授心中,讓他明白,病人與家屬需要的不是病名,而是能改變命運的治療。自此,鐘教授立下決心,無論需要多久時間,都要為病友找到治療的辦法。

2005年,他推動成立病友協會,2007年引進非侵襲性呼吸器,減輕患者痛苦;2014年更參與全球臨床試驗,與病友並肩走過漫長等待。終於盼來疾病修正治療問世、並進一步納入健保,讓病程改變成為可能。

對於尚未接受治療或曾想放棄的病友,教授真誠呼籲:「這些藥物仍在持續進步,未來會更好。只要堅持下去,不只是為了自己,也是為了身旁的家人與照護者。」他分享,一位60多歲的阿嬤選擇積極接受治療,因為她相信只要病情不再退化,就能繼續自理生活,減輕兒子的照護負擔。對她而言,哪怕是小小的進步,都足以大幅改善生活品質與家庭關係。

「按下退化的停止鍵」 病友理事長的SMA治療心路歷程

台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會理事長黃旭輝回憶,自己在小學前因經常跌倒,被帶到醫院檢查。當時醫師建議進行肌肉切片做進一步確認,但母親聽到「切片後也無法治療」後,選擇放棄探究病因。

多年來,他只能眼睜睜看著自己體能一點點流失──從能走500公尺,到300公尺、200公尺,直到18歲完全無法行走;從能自己洗澡、穿衣服,到連操作滑鼠的力氣都沒有,每一次退化都需要重新適應與調整心情。

「在沒有藥物的時候,明天不會更好,只會更糟。」他坦言,SMA病友必須比一般人更堅強。直到20多歲,為了弄清楚病因,他才首次接受肌肉切片,終於確診為SMA。他形容那一刻的心情,就像鐘教授診間曾遇到的父親一樣,知道孩子的病名,卻沒有辦法做有效的治療、那般的絕望。

多年後,他得知已有疾病修正治療藥物出現時,形容那一刻就像「在黑暗中看到希望的光亮」。2023年,他正式接受背針治療,僅僅一週便感受到改變。過去因無法自行翻身,全身重量長時間壓在背上,常痛得徹夜難眠;即便不捨,只能一再叫醒太太協助翻身,讓他心裡充滿愧疚。在治療一週後,他開始能自己翻身,不僅解除了身體痛苦,也讓太太得以安睡,最重要的是,他終於不必再背負「半夜打擾家人」的內心壓力。這份改變,讓身體與心情都輕鬆了許多。

「SMA病友的身體像裝了一個退化的倒數時鐘,藥物讓我按下了停止鍵。」黃旭輝理事長表示,積極治療不僅穩住病情,一些運動功能的小進步,也讓自己開始敢想像未來、重新規劃想完成的事,「不退,就是最大的進步。」他呼籲病友把握治療機會,因為在過去沒有藥物的時候,明天只會更糟;但現在,明天真的有可能更好。

《延伸閱讀》

.脊髓性肌肉萎縮症(SMA)跨科團隊整合照護,成大醫院邁入治療新里程!

.她從「只求不惡化」到「看見希望」!SMA 照護改變這群人的命運軌跡

以上新聞文字、圖片皆屬《今健康》所有,網站、媒體、論壇引用請註明出處。

今健康New新聞

年後「三大保護」防肺炎,左流右新加肺鏈,守護健康迎新年!

SMA病友 還在觀望治療嗎?別暴露風險,他們早治療已翻轉生活!

狼瘡性腎炎治療新里程!新標靶生物製劑獲准併用,鎖定B細胞精準守護腎功能

核子醫學助力!轉移性攝護腺癌治療再添生力軍 PSMA 放射標靶診療合一 有助及早精準打擊遠端轉移

莫名疲勞、腰痠背痛別輕忽!慎防2大血癌,CAR-T已納健保給付!

今健康嚴選推薦

【名家專欄】郭祐睿中醫師/眼睛痠澀刺痛是青光眼?眼中醫推3茶飲有助護眼!

【名家專欄】招明威教授/全民節水省起來!黃豆粉、小蘇打粉洗碗洗菜誰厲害?

【名家專欄】曾郁文醫師/懷疑有尿失禁?簡單4步驟自我檢測!